家計の大黒柱が万が一亡くなった際には、残された家族の生活が心配ですよね。

万が一のことがあった後も、家族は生き続けて生活をしなければなりません。

大黒柱の万が一のときに備える方法として、まず最初に生命保険を思い浮かべると思いますが、わが国の公的保険にも利用できる制度があります。

国民年金や厚生年金に加入している方が亡くなった場合には、一定の条件を満たす場合に、残された家族に遺族年金が給付されます。

民間の生命保険に加入する前に、まずは、公的制度を確認して、それでも不足する分を生命保険で備えるとムダなく安心して備えることができます。

今回は、FP主婦が遺族年金についてわかりやすく説明しますので参考にしてください。

遺族年金とは?

遺族年金とは、わが国の公的保険である年金保険の1つです。

国民年金や厚生年金に加入している方が亡くなった時に、残された家族に給付される年金のことです。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

- 遺族基礎年金…国民年金に加入する、自営業者・会社員・公務員等が亡くなった場合に、遺族が「子のある配偶者」または「子」である場合に支給されるもの

- 遺族厚生年金…厚生年金に加入する会社員・公務員等が亡くなった場合に、遺族に「遺族基礎年金」に上乗せして支給される

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金に加入している方に支給されるものです。

対象者

遺族基礎年金は、すべての人に給付されるのではなく、次の要件に当てはまる妻に支給されます。

国民年金に加入する、自営業者・会社員・公務員等が亡くなった場合の遺族が、次のいずれかの場合に支給される

- 子のある配偶者

- 子

※ 子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級又は2級の状態にある方を指す

子がいない妻や子が18歳以上の妻には支払われないので注意が必要です。

特に、子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、支給が停止するので注意しましょう。

その代わりに、中高齢寡婦加算という特例制度があり、子を持たない妻や子が18歳以上の妻のうち、加算対象になります。

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算とは、妻の生活の支援を目的に設けられた加算です。

次の方を対象に、40歳から65歳になるまでの間、一律で596,300円/年が加算されます。

- 夫の死亡時に子のない40歳以上65歳未満の妻

- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害等級1級・2級の場合は20歳)などのために、遺族基礎年金を受給できなくなった妻

支給額

遺族年金の支給額は、給与などによらず一定額です。

- 67歳以下(S31.4.2以降)…795,000円+子の加算額

- 68歳以上(S31.4.1以前)…792,600円+子の加算額

子の加算額

妻に子がいる場合には、次の額が加算されます。

- 1人目・2人目 各228,700円

- 3人目 76,200円

遺族厚生年金

会社員・公務員等が亡くなった場合には、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金が支給されます。

対象者

遺族厚生年金は、厚生年金に加入している被保険者又は被保険者であった者が亡くなった際に、その遺族に支給される年金です。

遺族基礎年金と違って、

- 子のない配偶者も対象であり、被保険者と生計を同一にしていた妻や子であれば支給される

- 子が18歳を過ぎても打ち切られずに一生涯受給できる

というメリットがあります。

ただし、30歳未満の子のない妻は、支給開始から5年経過すると支給停止になるので注意が必要です。

また、子が受け取る場合には、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

- 18歳に達した日以後の最初の3月31日に到達していない方

- 20歳未満で障害の程度が2級以上に該当して婚姻していない方

また、妻と子が両方受給することはできず、妻の受給が優先されます。

支給額

遺族厚生年金は、厚生年金への過去の加入期間や報酬などに応じて支給額が決定されます。

具体的には、

次の2つの式から算出された金額の合計です。

- (平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × H15年3月までの加入期間の月数)×3/4

- (平均標準報酬額 × 5.481/1000 × H15年4月以降の加入期間の月数)×3/4

となります。

平成15年に、厚生年金額の算出の仕方が変わり、算出のもとになる収入にボーナス(賞与)を含めることになったため、平成15年の前後で式が異なっています。

社会人になったのが平成15年以降の方は、2つ目の式のみを使えば大丈夫です。

平成15年より前から働いていた方であっても、あくまで目安額を算出するだけでしたら、2つ目の式で大まかな額を算出できます。

計算するときの注意点を2点お伝えします。

平均標準報酬額

平均標準報酬額とは、

各月の標準報酬月額の総額と標準賞与額の総額を加入期間で割って得た額

ですが、いちいち計算するのも大変なので、

厚生年金を支払い始めてからの年収の総額÷(12か月×働いてきた年数)

として簡易的に算出して大丈夫です。

要は、これまでの年収の総額を総月間数で割って、一月あたりの収入を算出します。

例えば、社会人5年目であり、1年目から3年目が年収350万円、4年目・5年目が500万円の場合には、

- (350万円+350万円+350万円+500万円+500万円)÷(12か月×5)=34

となります。

加入期間月数

厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合には、300月とみなして計算されます。

まだ厚生年金に加入して間もない若い方が亡くなってしまった場合、加入期間が短いので、妻に支払われる年金額は少なくなってしまいますね。

遺族年金は、万が一のための家族への保障なので、加入してから25年未満の場合には、25年とみなして年金額が計算されるので安心してください。

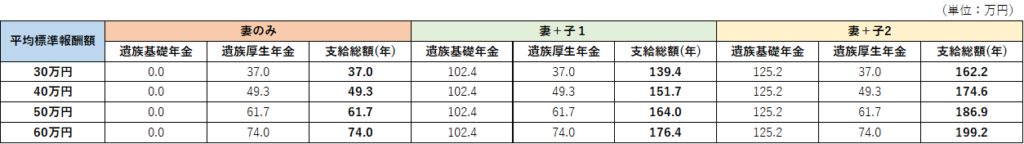

(参考)遺族年金の給付額

遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、会社員・公務員の場合には、2種類の年金の給付があると説明しました。

参考にはなりますが、平均標準報酬額別に遺族年金額を試算しています。

遺族年金は、原則加入期間によって金額が大きく前後しません。

- 遺族基礎年金…795,000円で定額

- 遺族厚生年金…収入に応じた報酬比例(加入期間最低25年は固定)

したがって、自分の収入がわかればすぐに試算できるので、いざというときにいくら遺族年金を受給できるのか把握しておくと安心です。

保険やお金のことに詳しいFPに相談すれば、受け取れる遺族年金の額を試算してくれますし、不足する分を補うのに必要な生命保険をムダなく提案してくれます。

不足分は備えておこう

遺族年金を受け取れる人や受給額について説明しましたが、万が一の際には公的年金だけでは不安と言う方も多いと思います。

特に、次のような場合には、公的年金に加えて民間の生命保険などで不足分を用意しておくと安心です。

自営業の場合

会社員・公務員の場合には、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金の給付がありますが、自営業の場合には、遺族基礎年金の支給しかありません。

遺族基礎年金のみの支給ですので、例えば子どもが1人いる場合には、年に約100万円で月に約9万円の支給です。

子どもの養育費を考えると、月に9万円では足りません。

また、特に自営業の方で専業主婦の場合には、遺族基礎年金すら支払われないので、遺族年金の支給はありません。

自営業の方は厚生年金の加入がなく、どうしても公的年金の保障は手薄になってしまうので、生命保険に別途加入しておくと安心です。

子がいない妻

遺族基礎年金は、子どもがいない妻には支給されません。

例えば、平均標準報酬額が40万円の場合には、遺族厚生年金は約50万円になるので、毎月約4万円しか給付されません。

毎月の生活費を考えると、4万円では足りないと感じる方が大半だと思います。

お仕事をしていて共働きの場合には4万円でも足りる場合があるかもしれませんが、もし専業主婦の方でしたら、別に生命保険に加入して備えをしておくと安心かもしれません。

子育て世代

子育て世代の妻+子1人の家庭の場合、

- 会社員・公務員は平均標準報酬額30万円の場合は、年約140万円(月約12万円)

- 自営業は年約100万円(月約9万円)

の支給額となります。

子どもの養育費は、大学卒業まで約2,000万円必要と言われているので、遺族年金だけでは不足します。

特に、子育て世代の働き盛りの自営業の方の場合は、年収にもよりますが、遺族基礎年金では足りないので、子供が自立するまでは生命保険や収入保障の保険でカバーすると安心です。

遺族年金の注意点

遺族年金は、申請しないともらえません。

家族が亡くなったからといって、管轄の年金事務所から連絡がくるわけではないので、自分で遺族年金の申請をしないと給付を受けられないので注意しましょう。

万が一請求を忘れてしまっていても、5年間はさかのぼって請求できるので、もし請求を忘れていた場合でも諦めずに申請してみてください。