適応障害で休職して傷病手当を申請しようとしている方で、

- 傷病手当金申請書の書き方がわからない

- 発病時の原因ってどうやって書くの?

と悩んでいる方は多いと思います。

体調が悪いのに、お金の心配もある…となると、ますます心身ともに疲弊してしまいますよね。

スムーズに申請するためにも、傷病手当金申請書の書き方はきちんと押さえたいものです。

今回は、傷病手当申請書の具体的な書き方についてわかりやすく解説します。

私も適応障害で休職して、傷病手当金申請書を実際に記載して申請したので、ぜひ参考にしてください。

適応障害で傷病手当を申請する

この記事を読んでいる方は、

- 傷病手当金の制度内容についてはある程度知っている

- 自分は給付要件を満たしていることを確認した

ので、あとは申請するだけだが、書き方について細かいところを知りたい、という方だと思います。

もし、傷病手当金がどういった手当なのかわからない、自分が給付要件を満たしているか不安な方は、こちらの記事で傷病手当金の内容を詳しく説明しているので参考にしてください。

傷病手当金申請書の書き方

傷病手当金申請書の具体的な書き方について説明します。

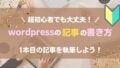

傷病手当金申請書の記入項目は3種類

まずは、傷病手当金申請書の具体的な記入方法です。

傷病手当金申請書は、健康保険組合ごとで様式が異なりますが、記載する項目は基本的に同じです。

今回は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請書を例にして説明します。

記載項目は、

- 申請者(自分)

- 療養担当者(主治医)

- 企業担当者(福利厚生担当)

のそれぞれが記載するように、3か所に分かれています。

まずは、自分が記入する箇所を把握しましょう。

自分が記入する箇所を把握する

被保険者記入(本人記入)欄は、自分で記載して提出します。

前提として、傷病手当金を受給する資格があるかどうかを確認する欄もあるので、注意して記入しましょう。

次に、自分で記入する箇所の記入例を具体的に説明します。

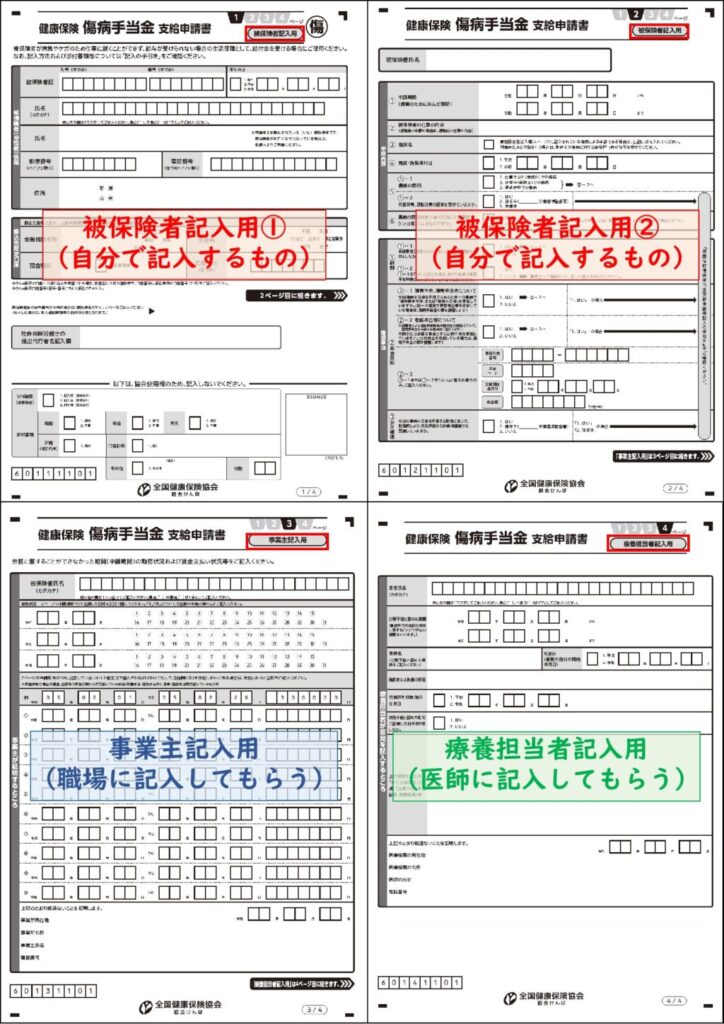

被保険者証の保険証番号

被保険者証の記号と番号には、健康保険証に記載されている記号と番号を転記します。

健康保険証の番号を転記すれば大丈夫です。

申請期間

申請期間には、休職した期間(傷病手当金を受給したい期間)を記載します。

土日などの公休も含めて記載します。

- (例)3月1日から3月31日まで

特に、休職に入った初月の分を申請する際には、待期期間も含めることを忘れないでください。

つまり、支給開始日ではなく、待期期間の初日を申請期間の初日として記載する必要があるので注意しましょう。

傷病名

傷病名は、主治医の記入欄に合わせて記載します。

傷病面の欄には、主治医が記載する欄に準拠する旨の記載があったり、そもそも記載項目がない場合が多いです。

傷病名を記載する必要がある場合には、主治医が書いた病名をそのまま記載します。

発病年月日

発病年月日は、発病した目安の時期を記載します。

特に、適応障害の場合には、発病日が明確に定まっていませんよね。

事故などによる怪我であれば、事故日を記載できますが、適応障害はじわりじわりと発症するので、特定の日を記載することが難しいです。

その場合には、●年●月頃とだいたいの目安の時期を記載します。

傷病の原因・発病時の状況

傷病の原因は、主治医の診断によるものなので、主治医の記載欄に設けられている場合が多いですが、自身の記入欄に、傷病の原因・発病時の状況について記載する箇所が設けられている場合があります。

記入方法は、選択式か自由記入方式かのどちらかなので、自分の申請書に沿って記入します。

選択式の場合

発病の原因を申告する項目は、

- 仕事中以外(業務外)での傷病

- 仕事中(業務上)での傷病

- 通勤途中での傷病

の3つから選択する又は自由記入方式です。

傷病手当金は、あくまで業務外の傷病に対して支給される手当金なので、仕事中や通勤途中での傷病として申告した場合には請求が却下される場合があります。

仕事中や通勤途中での傷病を選択した場合には、労災補償が適用されるので別途手続きが必要になります。

労災補償を適用する方以外は、「仕事中以外の傷病」を選択するようにしましょう。

自由記入の場合

自由記入方式の場合には、原因が明らかでない場合には「不明」と記入します。

なお、発病時の状況が明らかな場合には、

- 倦怠感や疲労感が強くてベッドから起き上がれない

- 急に動悸やめまいに襲われる

- 急に涙がとまらないなど不安感があって心理的に不安定

など、初めて違和感を感じた経験をもとに具体的に記入しましょう。

特に、適応障害の場合には、身体的な怪我と異なり、原因がはっきりしていない場合が多いと思いますので、その際には「不詳」や「不明」と記載して大丈夫です。

傷病の原因(発病時の状況)には、発病した原因がはっきりとしている場合には記載し、原因が明確でない場合には「不明」と記載します。

自分で記入する場合には、業務上の理由で発病したと書くと、傷病手当金の申請の対象外になりますので、業務外で発病したと申告するようにしましょう。

- 傷病の原因は、傷病手当金を申請する際には、業務外の理由で発病したと記載する。業務上の理由で発症したと記載すると、傷病手当金の対象外となり、労災保険の対象となるので注意。

業務上の理由で発病した方は、労災保険の適用になるので、別途労災保険の手続きが必要です。

労災保険と傷病手当の違いについては、こちらの記事で詳しく説明しているので参考にしてください。

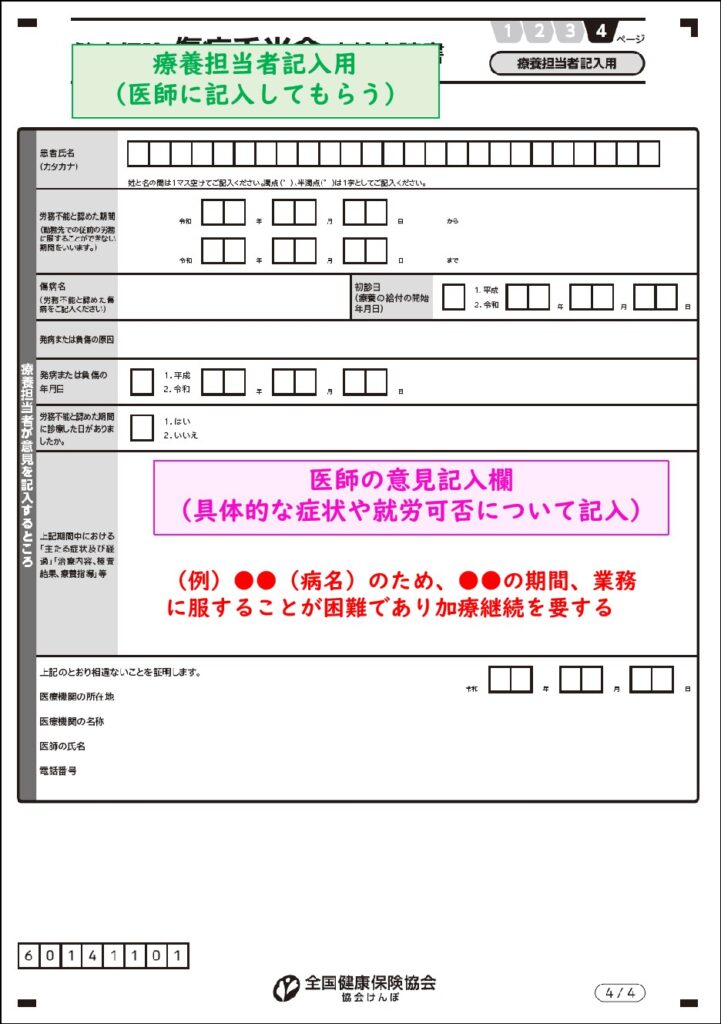

主治医の記入箇所

傷病手当の申請には、医師による就労不能の証明が必要です。

主治医に、療養担当者記入欄に、具体的な症状や就労不能である旨の意見を記載してもらいましょう。

申請期間に病気のために就労できないことの証明が必要なので、記入欄には次の3点の記入が求められる場合が多いです。

- 病名

- 療養が必要な期間

- 業務に服せないこと

したがって、例えば次のように記載してもらうようにしましょう。

- 〇〇(病名)のため、〇〇の期間、業務に服することが困難であり加療継続を要する

どの程度詳細な記載が求められるかは、担当者や健康保険組合によって違いますが、上の3点は必須のことが多いので注意してください。

私は、「業務に服することが困難であり」という内容が入っていなかったので、仕事ができない状態にあることが疎明されていないとして、再提出を求められました。文言が不安な方は、職場の担当者に聞いてみましょう。

企業担当者の記入箇所

傷病手当金申請書には、企業担当者が記入する箇所があります。

職場の人事部門の方に、休職実態(仕事をしていない・給与をもらっていない)を記入してもらいます。

万が一、休職期間中に出勤をして給与の支払いがあった場合には、その分は傷病手当金が支給されないので、そのことを記入してもらうことになります。

お金の心配を少しでも解消しよう

傷病手当金では、給与の約2/3の金額が支給されるので、当分の間は生活費を工面するに困らなくなるため、とてもありがたい制度ですね。

しかし、傷病手当金の支給は、最高でも1年6か月間と限定的なので、給付を受け始めると同時に、支給が終わった後のことも考えることがとても大切です。

休職期間中の過ごし方を工夫する

休職期間後も、自分らしく新しく生活をスタートできるかどうかは、休職期間中の過ごし方にかかっていると言っても過言ではありません。

休職中は、心身の体調を回復するためにリラックスや運動をしたり、転職活動をしたり、自己啓発をしたり…と工夫次第で、充実した日々を過ごすことができます。

適応障害の休職期間中のおすすめの過ごし方は、こちらの記事で紹介しているので参考にしてください。

お小遣い稼ぎをする

傷病手当金だと少し物足りないな…という方は、休職中でもできるお小遣い稼ぎがあるので、体調に余裕があるときにやってみてはいかがでしょうか。

こちらの記事では、休職中でもできるお小遣い稼ぎを紹介しています。

副業に当たらない場合が多いものを紹介しているので、復職後も無理なく続けられるためおすすめです。

退職を見据えて考える

休職をした方のなかには、もう職場には戻りなくないな…戻らないかもしれないな…と何となく感じている方も多いと思います。

退職した後は、失業手当を受給できますが、傷病手当金と失業手当を合わせると最長28か月の間、手当などを受給できます。

手当を28か月間もらえるなら、自分の時間をたくさん確保して、今後のことをゆっくり考える時間に充てられますね。

自分が手当を受給できる最大限の期間をフルで受給するためには、

- 制度を詳しく知る

- 制度を正しく使う

- きちんと申請する

ことが必要になります。退職コンシェルジュなら、社会保険給付金の申請のプロなので、制度の説明がわかりやすく、申請のノウハウを教えてくれるので、自分が受給できる期間をもれなく申請できます。

説明会は無料で開催されているので、制度の知識を得るだけでも勉強になるので、参加しておいて損はないと思います。