傷病手当金は、休職中に支給される手当ですが、きちんとした申請手続を踏めば、退職後ももらい続けることができます。

しかし、傷病手当を退職後ももらうための制度は複雑です。

退職後も漏れなく傷病手当金と失業手当をもらうためには、退職コンシェルジュという給付金申請サポートを利用するのが確実な方法です。

退職コンシェルジュを利用すれば、給付金を最大28か月受給できる可能性があります。

今回は、退職コンシェルジュを活用して、

- 傷病手当金を退職後ももらう方法

- 傷病手当金と失業手当を最大限もらう方法

について紹介したいと思います。

退職コンシェルジュとは?

退職コンシェルジュとは、傷病手当金や失業手当などの給付金の申請サポートをしてくれるサービスのことです。

これまでは、失業手当などの給付金の申請について相談するとしたら、社労士や弁護士に依頼をしていましたが、退職コンシェルジュは民間で初めて給付金の申請サポートを開始しました。

したがって、退職コンシェルジュは、弁護士や社労士に依頼するよりも手頃な価格でサポートを受けることができます。

退職コンシェルジュの具体的なサービス内容などについては、こちらの記事に詳しくまとめたので参考にしてください。

退職後も傷病手当をもらえる

傷病手当金は、療養などをする必要があるために休職する場合に、健康保険組合から支給される手当です。

退職をすると、基本的に健康保険組合から脱退しますが、退職後も引き続き療養が必要な場合には、一定の条件を満たせば、傷病手当金を受け取ることができます。

退職後も傷病手当をもらうための条件

退職後も引き続き傷病手当金を受け取るためには、次の3つの条件があります。

- 入社日から退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること

- 退職日に傷病手当金の支給を受けていた又は受けられる状態であること

- 退職日以降も仕事ができないこと(退職日に出勤していないこと)

傷病手当金を受給する前に退職してしまうと、退職後に引き続き療養が必要であったとしても、新たに傷病手当金を申請できません。

したがって、退職前に傷病手当金を受給していることが必要です。

また、退職前に傷病手当金を受給していた場合でも、退職日に出勤しないように注意してください。

退職日に出勤すると、「退職日以降に仕事ができる」と判断されて傷病手当金の支給が停止し、退職日以降の支払いがなくなります。

退職してからすぐに転職などをせずに療養する可能性がある方は、必ず退職前に傷病手当金の受給を開始しておくこと・退職日に出勤しないことがポイントです。

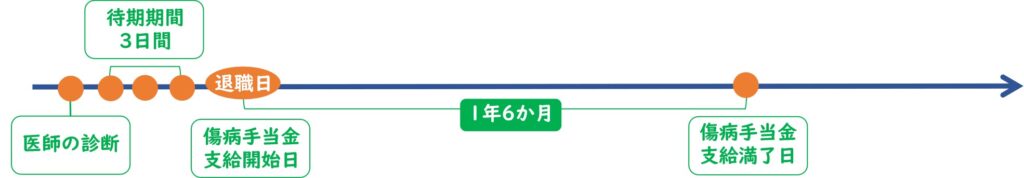

傷病手当金を受給するための最短スケジュール

参考までに、退職を控えている方で、退職前に傷病手当金の受給開始をするために最低限必要なスケジュールを紹介します。

- 4日前医師の診断書をもらう

- 3日前~前日3日間の休暇(待期期間)を過ごす

※ 有給休暇・土日祝日等の公休日も含む - 退職日退職日は出勤しない

つまり、

- 退職前に3日間の休暇(有給休暇・公休・土日でも可能)を取得すること

- その休暇が労働不能であることを証明するために、退職日の少なくとも4日前以前に医師に診断書をもらう

必要があります。

傷病手当金の支給条件などについては、こちらの記事で詳しく説明しているので参考にしてください。

しかし、制度上はこのスケジュールで可能ですが、最終的に受給決定を下すのは健康保険組合なので、休職期間を十分に確保して傷病手当金を受給してから退職すると安心です。

自分でスケジュール管理をするのは難しい

退職後も傷病手当金を受給するための制度は複雑です。

体調が芳しくないなかで、自分で複雑なスケジュール管理をするのは厳しいです。

退職後もしっかりと傷病手当をもらうためにも、給付金新申請のプロである退職コンシェルジュにサポートしてもらうとスムーズに申請ができます。

最大28か月の給付金を受給できる理由

退職コンシェルジュを利用すると、自分で申請するよりも多くの給付金を受給できる場合が多いです。

給付金の受給額は、年齢・年収・勤務年数などによって決定しますが、人によっては、最大28か月分の給付金を受給できる場合があります。

しかし、

- 28か月間も給付金をもらえたら安心だけど、本当に28か月ももらえるの?

という疑問を持つ方も多いと思うので、28か月分の給付金を受給できる場合について説明します。

最大28か月間受給する仕組み

給付金を最大28か月受給できる場合は、傷病手当金と失業手当をそれぞれ受給可能期間ギリギリまでもらったときを想定しています。

つまり、

- 傷病手当金を最大18か月受給する

- 失業手当を最大10か月受給する

場合のことです。

しかし、すべての人がこの最大期間を受給できるわけではないです。

最大期間を受給できる条件を見ていきたいと思います。

傷病手当金の後に失業手当を受給する

まずは、傷病手当金を受給した後に失業手当を受給することです。

傷病手当金と失業手当は、

- 傷病手当金…療養のため働けない人を対象に支給される

- 失業手当…働ける状態にあるが失業している人に支給される

というように、受給できる人のステータスが違います。

したがって、2つの手当を同時にもらうことはできないので、給付金を2段階に分けて受給するのがポイントです。

まずは、療養中に傷病手当金を受け取りましょう。

そして、病気が治って働ける状態になった後に、就職活動中に失業手当を受け取ります。

このように2段階に分けて受給すれば、それぞれの給付金を漏れなくもらうことができます。

傷病手当金と失業手当の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

傷病手当金を18か月間もらう条件

傷病手当金は、病気で働けない期間が18カ月間ある限り受給可能です。

つまり、医師の診断書によって、「病気の療養のため就労できない」ことが証明されれば、最大18カ月間までは、自動的に支給されます。

失業手当を10か月間もらう条件

失業手当を10か月間もらう条件は複雑です。

失業手当の受給可能期間は、

- 離職理由

- 年齢

- 雇用保険期間

の3つの条件に基づき、90日から330日の間で決まります。

例えば、一般的に、病気の療養や転職のために退職した場合には、年齢に関係なく被保険者期間で決まります。

- 10年未満…90日

- 10年以上20年未満…120日

と定まっており、10か月以上給付期間を付与されることはありません。

10か月間付与される場合の一例として、

- 45歳以上60歳未満

- 20年以上の雇用保険期間

- 会社都合や自分の意思に反する正当な理由によって離職した方(倒産など)

のような方は、受給可能期間を330日付与される場合があります。

つまり、失業手当を10か月以上受給できるのはかなり特異なケースなので注意してください。

自分が何カ月間給付金を受給できるかについては、退職コンシェルジュの無料相談会で確認できます。

失業保険の具体的な付与日数については、こちらの記事で説明しているので参考にしてください。

傷病手当金と失業手当の受給金額

傷病手当金と失業手当で受給できる金額の目安は、次のとおりです。

- 傷病手当金…これまでの月給の2/3程度

- 失業手当…これまでの月額の1/2~4/5程度

傷病手当金も失業手当もこれまでの月給に給付率を掛けて計算します。

傷病手当金はこれまでの月給の2/3程度ですが、失業手当は年齢や退職前の賃金によって給付率が異なります。退職前の給与が高い人の方が、給付率が低くなります。

あくまで単純な概算ですが、月額30万円の人の場合、傷病手当金を18か月間・失業手当を3か月間受給した場合、

- 傷病手当金…30万円×2/3×18=360万円

- 失業手当…30万円×3/5×3=54万円

で、ざっとした概算で約400万円ほど受給できる計算になります。

受給できる資格があるのに受給手続きに不備があったり、そもそも申請しなかった場合には、この金額がもらえないと思うととてももったいないですよね。

給付金の申請手続を確実に行う

傷病手当金や失業手当を最大限受給するには、制度を細部まで理解する必要があります。

しかし、社会保険給付制度は、非常に複雑で、特例や例外規定などまで理解するのはかなり骨折りの作業です。

制度の理解に膨大な時間を使うよりも、給付金のプロによる給付金申請に関する無料説明会に参加する方がコスパがいいのは明白です。

無料説明会は、顔出し不要のオンライン開催であり、途中退出自由なので気軽に参加できます。